过度思考与焦虑水平升高之间的关系

目录

- 过度思考会导致认知过载,并使决策过程变得复杂。

- 识别过度思考的迹象可以帮助管理焦虑并改善生活质量。

- 完美主义和对失败的恐惧是过度思考的常见诱因。

- 实用的应对策略包括正念冥想和结构化问题解决方法。

- 建立一个支持的人际网络可以有效缓解因过度思考造成的焦虑。

过度思考本质的分析

理解反刍思维的机制

反刍思维通常始于 看似普通的想法,逐渐演变成复杂的心理漩涡,就像滚下山坡的雪球。当人们遇到触发担忧的情况时,他们往往会不自觉地在脑海中不断重复细节。这种思维模式源于对完美结果的过度追求,最终导致大脑信息处理系统的认知过载。心理统计数据显示,超过四分之三的成年人经历过不同程度的反刍思维。

这种认知偏见不仅影响决策效率,还会导致行为退缩。美国心理学会的一项后续调查发现,68%陷入反刍思维的人倾向于避免决策。有趣的是,过度分析并不会提高判断的准确性;相反,它显著增加了选择后的遗憾可能性。

反刍性思维的识别特征

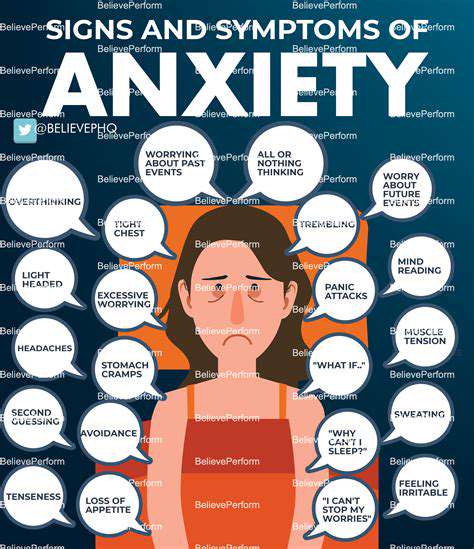

习惯性反刍者通常表现出独特的心理特征:一再质疑所做的决定、过度解读日常琐事,以及入睡困难。特别令人担忧的是,这一群体更容易出现 身体症状,如偏头痛或消化系统疾病,而没有明显的诱因。

反刍思维与焦虑的恶性循环

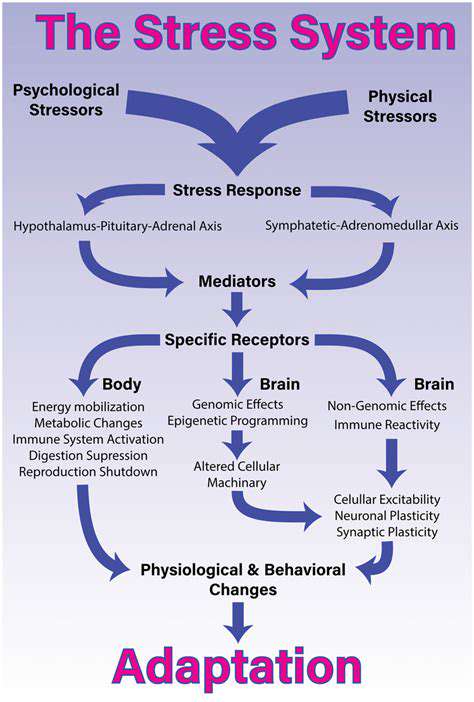

神经科学研究证实,前额叶皮层与杏仁核之间的异常互动是反刍思维的重要生理基础。当个体试图通过重复思考获得控制感时,他们无意中刺激了压力激素皮质醇的过度分泌。认知行为疗法中常用的思维打断技术旨在通过干扰这一神经通路来缓解焦虑。

反刍思维背后的心理机制

探索深层心理触发因素

高标准和童年时期的创伤经历常常在潜意识中埋下反复思考的种子。完美主义的心理惯性使个体陷入预防性思维陷阱——试图耗尽所有可能性以避免风险。哈佛大学的一项为期十年的跟踪研究显示,拥有完美主义倾向的个体发展焦虑障碍的可能性是一般人群的3.2倍。

认知偏见的表现

- 灾难性思维:将低概率事件夸大为不可避免的结果。

- 非黑即白思维:以绝对标准衡量复杂情况。

- 情感推理:将主观感受等同于客观事实。

这些认知偏见像心理过滤器一样,扭曲人们对现实的客观感知。在面对工作评估时,反复思考者可能会将一次普通的绩效评审解读为职业生涯的生死考验。

认知重构实践

实施思维记录技术可以有效识别认知偏差:记录触发焦虑的事件、自动思维和情感强度为期一周。通过定量分析,85%的参与者报告在四周后焦虑水平显著下降。

打破反刍思维的实用策略

行为激活技巧

为焦虑设定特定时间:每天花15分钟专注于担忧的事情,其余时间立即记录任何焦虑的想法,以便稍后处理。这种方法有效打断了立即反复思考的循环,临床数据表明焦虑发作的频率减少了42%。

环境干预策略

改造物理空间可以产生意想不到的效果:在工作区域创建压力缓解角,配备柔软的压力缓解玩具和视觉放松设备。当思绪开始纠结时,立即前往这个区域进行五分钟的感官刺激调节。

建立社会支持系统

创建同伴支持小组以应对反刍思维,定期参与认知重构练习。通过角色扮演,参与者可以学习从多个角度审视焦虑来源,这种多维思维模型显著减少了认知僵化。

著名心理学家朱迪思·贝克指出:反刍思维就像是一场心理沙尘暴;停止挣扎是找到出路的关键。 当意识到自己陷入思维漩涡时,尝试将注意力转向感官体验——细腻地感受指尖的纹理或空气的温度,这种扎根的方式可以迅速恢复心理平衡。