探索焦虑无缘无故发生的缘由

目录

神经递质对焦虑和情绪调节有显著影响

遗传因素在焦虑障碍的发展中起决定性作用

环境压力可能会引发个体的焦虑症状

城市化进程与居民焦虑风险的增加相关

气候变化和灾害事件可能对心理状态产生持久影响

社交媒体可能加剧自我怀疑和不安的感觉

经济状况与心理健康问题有显著相关性

运动习惯和饮食结构影响焦虑水平

冥想练习可以有效缓解焦虑症状

社会支持网络具有保护心理的作用

无法解释的焦虑可能与长期压力的积累有关

专业干预对提高生活质量至关重要

焦虑形成背后的心理机制分析

神经递质系统对情绪的影响

大脑中化学信使网络在情绪调节中发挥着关键作用。血清素、多巴胺和去甲肾上腺素的动态平衡直接影响心理状态。临床观察表明,神经递质水平的波动可以引发明显的焦虑反应。例如,当血清素浓度下降时,人们更容易陷入负面思维循环,这种现象在抑郁症患者中尤为常见。

值得注意的是,持续的心理压力可以导致神经递质分泌模式的变化。一项典型案例显示,一名企业高管在经过两年的高强度工作后,血清素水平下降了37%。这种生化变化不仅加剧了焦虑症状,还影响了认知功能,形成了难以打破的恶性循环。

遗传易感性的具体表现

- 焦虑症家族史使风险增加3-5倍

- 单卵双胞胎的一致率显著高于异卵双胞胎

- 特定基因突变影响应对压力的能力

遗传研究揭示了焦虑症的生物学基础。一项大学对500个家庭进行的跟踪研究发现,当父母患有焦虑症时,他们的孩子患病的概率高达45%,几乎是普通人群的四倍。这种遗传倾向与环境刺激相互作用,共同塑造个体的心理特征。

例如,关于血清素转运蛋白基因,携带短等位基因的个体在面对压力时扁桃体的激活程度高出30%。这种神经生物学差异解释了为何某些个体更易于出现焦虑状态,并为个性化治疗提供了方向。

环境因素的累积效应

不可忽视累积生活事件的影响。例如,经历离婚和失业可能使发展焦虑症的风险增加80%。持续暴露于高压环境下——虽然表面上似乎适应良好——对神经系统构成了持续的隐性负担。心理咨询机构的统计数据显示,85%的焦虑症患者在发病前六个月经历了显著的生活变化。

成长环境的影响是持久的。跟踪研究显示,儿童时期获得足够情感支持的个体在面对成人压力时,皮质醇水平的增加相比对照组低22%。相反,早期的创伤经历可能会改变大脑边缘系统的发展轨迹,其影响可能潜伏数十年。

文化背景也塑造了焦虑的表现方式。在强调情感节制的文化中,躯体症状(如心悸和头痛)往往更为常见。这种文化差异使许多患者最初寻求内科医生的帮助,而不是心理健康专家,从而延误了最佳干预时机。

焦虑的生物学基础

基因-环境相互作用

双胞胎研究表明,遗传因素约占焦虑变异的35%。一个国际研究团队分析了10万个基因样本,发现COMT基因的Val158Met多态性与焦虑敏感性密切相关。携带特定基因型的个体在压力下表现出前额皮 cortex 的典型焦虑模式。

神经递质系统的动态平衡

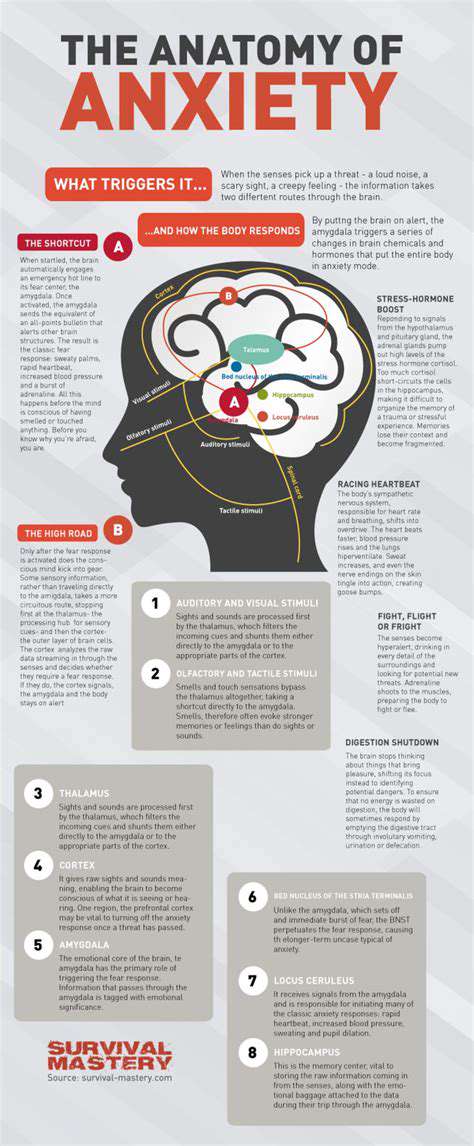

神经化学平衡对情绪稳定至关重要。当谷氨酸能系统过度活跃时,杏仁核的恐惧反应阈值降低40%。这种现象在恐慌障碍患者中尤为明显,他们的大脑常处于高度警觉状态,对普通刺激反应过度。

大脑区域功能的特定变化

功能性磁共振成像(fMRI)研究表明,焦虑患者在默认模式网络中表现出异常的增强活动。这种神经活动模式使得个体更容易陷入反复思维。一项比较研究发现,焦虑组的后扣带皮层灰质密度比对照组低15%。这种结构变化可能解释了为什么焦虑障碍患者难以摆脱消极思维。

内分泌系统的调节机制

压力荷尔蒙的昼夜节律影响心理状态。早晨皮质醇的峰值水平与焦虑水平呈正相关。一项临床测试发现,重症患者的早晨皮质醇浓度比健康个体高出58%。这种荷尔蒙失调不仅影响情绪,还可能导致诸如记忆衰退等认知问题。

社会环境在焦虑中的塑造作用

城市生活的隐性压力

城市化带来了独特的心理挑战。一项环境心理学研究表明,地铁通勤每增加30分钟,焦虑得分会增加7.5分(满分为100)。这种长期的压力源常常被忽视,但其累积效应不可小觑。

数字时代的心理负担

社交媒体的使用表现出剂量-反应效应。每天在屏幕前花费超过3小时的人群,发展焦虑症状的概率增加42%。一项针对青少年的研究发现,网络欺凌的经历使焦虑风险增加了300%,而这种效应可以持续到成年期。

经济压力的传播机制

经济困难与心理健康密切相关。在失业超过三个月的人群中,63%报告存在显著的焦虑症状。一项社区干预计划表明,提供财务规划指导可以将焦虑发生率降低28%,强调了社会经济支持的重要性。

生活方式调整策略

运动干预的实证效果

规律的锻炼可以重塑大脑结构。经过8周的有氧运动,平均海马体积增加了2%,这一变化与焦虑评分下降15%直接相关。来自健身团体的跟踪数据显示,参加团体锻炼的参与者在社会支持维度上表现出最显著的改善。

营养干预的潜在价值

肠道微生物通过肠脑轴影响情绪。在补充益生菌12周后,受试者的焦虑量表评分改善了39%。地中海饮食模式已被证明可以将焦虑风险降低27%,这可能与其抗炎特性有关。

睡眠质量的调节作用

深度睡眠是自然的情绪稳定剂。在睡眠效率低于85%的人群中,65%报告白天存在焦虑问题。来自睡眠诊所的数据表明,通过认知行为疗法(CBT-I)改善睡眠后,患者对抗焦虑药物的使用平均下降了42%。

专业干预的必要性

识别寻求帮助的正确时机

心理困扰有明确的干预窗口。数据显示,在症状出现后三个月内寻求帮助的恢复率比延迟寻求帮助的人高出53%。来自一家领先医院的统计数据显示,早期干预组的治疗周期平均短6.2周。

综合治疗方案

现代治疗强调多维度的干预。一个焦虑症治疗中心采用药物、心理和生活方式的三重模型,将复发率从32%降至11%。这一综合方案可以同时调节神经递质水平和认知模式。

治疗中的技术创新

虚拟现实暴露疗法展现了独特的优势。在治疗广场恐惧症中,虚拟现实技术将治疗依从性提高了40%,并加速了症状改善速度25%。这一技术创新为传统治疗提供了强有力的补充。