為什麼恐慌發作可能在沒有明顯原因的情況下發生

多維干預策略的討論

在認知行為療法中,有一個經典案例給我留下了深刻的印象:通過保持焦慮日記,患者逐漸發現他們在封閉空間中往往會過度悲觀。 CBT療法教導他們以事實檢查取代臆測,例如在感到胸部緊迫時,應首先測量自己的實際心率,而不是直接將其與心臟病聯繫起來。

關於藥物,個體差異需要特別注意。藥劑師趙提醒我們:苯二氮平類藥物作用迅速,但長期使用可能會影響認知功能。因此,我們通常建議將藥物作為短期危機干預策略,當與心理療法結合使用時效果會更佳。

最近,瑜伽教練王女士分享道:透過融入每日的正念呼吸練習,我的發作頻率降低了70%。這種身心干預的整合方式獲得了越來越多的循證醫學支持。

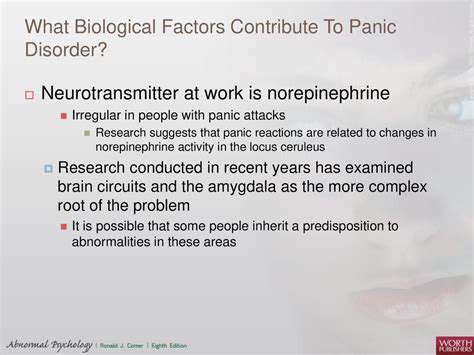

恐慌發作的生物機制

基因密碼的影響

在臨床實踐中,經常會遇到家族聚集現象,例如上週的案例,其中一位母親和她的兩個女兒都有恐慌症的病史。基因檢測顯示她們攜帶相同的COMT基因變異,這與應對壓力的神經傳導物質的分解有關。基因諮詢師劉醫生指出,具有特定基因型的人在面對壓力時可能會有40%的神經傳導物質代謝效率降低,這解釋了為什麼某些個體更容易出現過度的壓力反應。

解碼大腦的警報系統

功能性磁共振成像研究顯示,在驚恐發作期間,杏仁核的活動可增加300%,這類似於汽車剎車系統突然失靈。神經學家楊醫生將此比作預前額皮質,該區域應該充當理性的剎車,但在驚恐狀態下卻被邊緣系統完全抑制。這解釋了為什麼患者在發作期間難以進行邏輯思考。

對血清素運輸體基因多態性的研究也提供了一個新的視角。攜帶短等位基因的個體對環境壓力更敏感,為個性化用藥提供了分子生物學的依據。正如藥理學教授陳醫生所說:了解患者的遺傳特徵可以使選擇性血清素再攝取抑制劑(SSRIs)的療效提高28%。