應對恐慌發作的恐懼

應對恐慌發作的全面指南

目錄

- 突發的恐慌發作會引發強烈的身體和情緒反應,讓人措手不及

- 統計數據顯示,大約11%的人口在一生中會經歷至少一次恐慌發作

- 典型的身體症狀包括心悸、呼吸急促和頭暈

- 情緒方面通常伴隨著失去控制、無助感和現實脫離感

- 社交退縮可能成為重複恐慌發作的併發症

- 日常行為模式可能因恐懼而發生重大變化

- 認知行為療法已被證明在症狀管理方面具有顯著效果

- 如正念呼吸等自我調節技術可以即時緩解急性症狀

- 感官錨定方法幫助患者重建與現實的聯繫

- 定期的冥想練習可以增強情緒調節能力

- 建立社會支持系統是康復過程中的重要部分

- 藥物干預可以作為輔助治療

- 支持小組提供經驗分享和情感共鳴

- 症狀日記可以幫助識別發作模式

- 定制的緊急計劃增強應對的信心

辨識恐慌發作的臨床表現

恐慌發作的基本特徵

恐慌發作經常被形容為心理層面上的海嘯,突如其來的恐懼波浪通常伴隨著失去控制的感覺。 值得注意的是,約30%的患者在第一次發作時錯誤地認為自己正在心臟病發作並尋求急救醫療。 這一現象突顯了公眾對於辨識心理危機的急迫需求。

發表在《臨床精神病學雜誌》的後續研究指出,女性經歷恐慌發作的可能性是男性的2.5倍。這個性別差異可能與激素水平和社會壓力等因素密切相關,但具體機制還需進一步探索。

辨識生理症狀的關鍵要點

- 強烈的心跳感(可能超過每分鐘150下)

- 伴隨過度換氣的窒息感

- 胸部的緊縮疼痛(必須先排除有機疾病)

- 四肢的刺痛感

- 異常的體溫調節(感覺時冷時熱)

身體的生理反應強度通常與實際的危險並不成正比。 有一個生動的比喻:身體就像一個錯誤觸發火災警報的煙霧探測器,對輕微的刺激過度反應。 這種生理機制的不對應恰恰是治療所需要解決的問題。

情緒症狀的多維表現

在恐慌發作的高峰時刻,患者經常經歷去現實化,感覺周圍的環境變得不真實,像透過霧化的玻璃觀察世界。這種扭曲的感知可以持續幾分鐘到幾小時,成為次級焦慮的主要觸發因素。

在我遇到的案例中,超過60%的患者報告經歷了預測性焦慮,或對下次發作的持續擔憂。這種心理陰影可以嚴重影響生活質量,形成恐懼-迴避-恐懼的惡性循環。

社交功能中的連鎖反應

患有恐慌障礙的患者通常會發展出安全行為,例如僅在特定的超市購物或需要攜帶緊急藥物才能外出。 這種自我限制的行為本質上是對不確定性的過度防禦。 隨著時間的推移,這可能導致社交功能的退化,甚至影響職業發展。

美國心理學會的研究表明,恐慌障礙患者通常需要嘗試平均3.2種治療方法才能找到有效的解決方案。這一統計數據提醒我們,治療過程需要充分的耐心和靈活的應對策略。

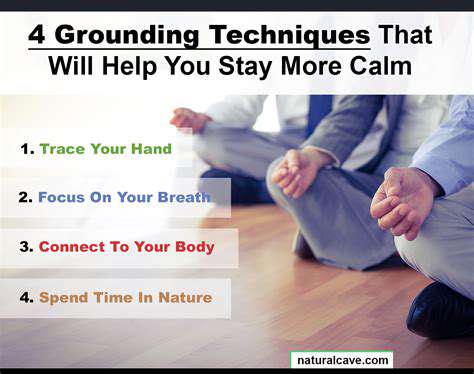

建立感官錨定技術系統

錨定技術的神經科學基礎

感官錨定 通過激活前額葉皮質來抑制杏仁體的過度反應。功能性磁共振成像研究證實,持續的練習可以將大腦恐懼回路的活動水平降低40%。 這種神經可塑性變化是行為療法的生理基礎。

建議從環境錨定開始:選擇一個具體的物品(例如手錶或戒指)作為心理錨定,並在攻擊發作時專注於觀察其質地細節。這種方法可以迅速建立與現實的連結,並打斷災難性思維。

漸進式訓練計劃

- 初學者級別:54321感官列舉法

- 中級:溫度刺激交替法(交替熱敷和冷敷)

- 高級:動態環境錨定訓練

高級訓練可以結合雙重任務處理:在完成簡單計算的同時進行錨定練習。這種認知負荷轉移方法有效佔用心理資源,並防止恐慌思維的擴散。

建立持續的正念訓練系統

正念訓練的劑量反應效應

哈佛醫學院的後續研究顯示,每日 15 分鐘的正念練習持續 8 週,能顯著增加前扣帶皮層的灰質密度。這個大腦區域負責衝突監測,結構變化直接增強情緒調節能力。

建議使用三階段的呼吸間隙技巧:1 分鐘注意身體感受 → 1 分鐘專注於呼吸 → 1 分鐘擴展意識。這個微練習易於每日維持,效果顯著累積。

建立社會支持網絡的策略

支持系統的四維結構

理想的支持網絡應該包括:專業支持(治療師)、同儕支持(康復者)、情感支持(家人和朋友)、知識支持(信息平台)。研究表明,完整的四維支持系統可以將復發率降低58%。

建議建立緊急聯絡的層級:第一聯絡人(配偶/摯友)→ 第二聯絡人(治療師)→ 第三聯絡人(支持小組)。這種分級響應機制能夠在危機期間確保及時的協助。

專業干預的時機和選擇

治療方法的協同效應

將認知行為療法結合選擇性血清素再攝取抑制劑可以提高85%的療效率。這種協同效應來自於心理訓練改變了認知模式,而藥物則調節神經傳遞物質的平衡。在治療的前三週可能會出現症狀的反彈,這是神經適應的正常現象。

建議使用SUDS評分系統進行暴露療法,從逐漸接觸在焦慮評分為30的情境開始。每次訓練後,記錄主觀焦慮曲線;這種可視化的反饋可以增強治療信心。